В обращении к труженикам Среднеазиатской железной дороги и Турксиба 9 мая 1950 года министра путей сообщения СССР (в 1949-76 гг.) Бориса Бещева не было преувеличений: «Спасибо вам, труженики магистрали, за титанический труд в годы Отечественной войны и в послевоенные годы, за выдающийся вклад в дело разгрома фашизма, за надежность экономики советского тыла, за спасение жизней тысяч и тысяч советских людей!»

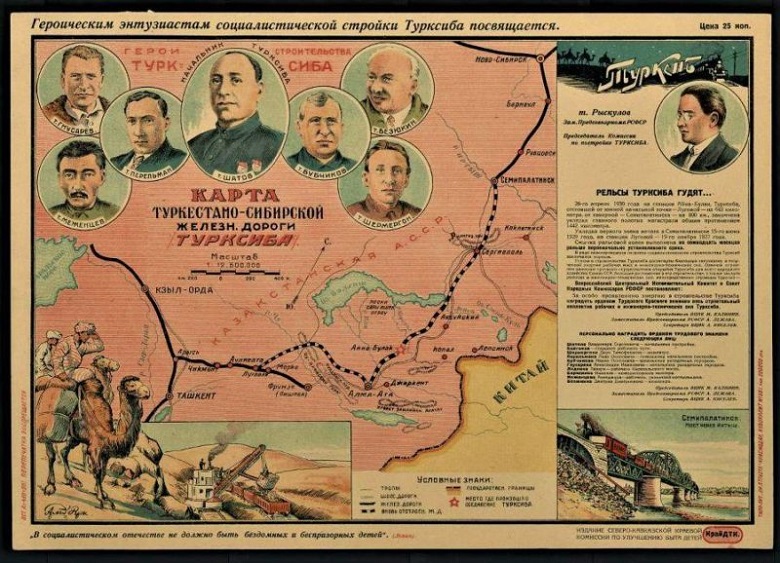

Аналогичная стратегическая роль построенного к началу 1930-х ТуркСиба протяжённостью 2380 км проявилась в те же годы. По данным вице-президента (в 2002-2006 гг.) АО «НК «ҚТЖ» (Железные дороги Казахстана) Кадыла Таласпекова, «в условиях войны на западе и сосредоточения промышленных и материальных ресурсов на востоке, в Казахстане и Средней Азии ТуркСиб уникальным образом соединял оборонный и промышленный комплексы страны воедино. Благодаря чёткой работе ТуркСиба армия бесперебойно снабжалась всем необходимым: в сторону фронта быстро продвигались поезда с войсками, военными и другими грузами. По неполным данным, за время войны под перевозки, связанные с обеспечением Красной Армии, на ТуркСибе было занято свыше 70 тыс. вагонов». В свою очередь, профессор АлтГУ (Барнаул) Юлия Лысенко отмечает, что «в годы Великой Отечественной войны ТуркСиб стал стратегической артерией, по которой в Сибирь, на Урал и в Среднюю Азию было эвакуировано более 240 промышленных предприятий».

Трудно переоценить стратегическую роль САЖД и Турксиба в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное пятилетие. Десятки тысяч советских граждан, многие десятки промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, науки и культуры были спасены от гибели, оккупации, плена, разграбления благодаря эвакуации в Среднюю Азию. Откуда они возвращались затем в освобожденные регионы страны. А всё это обеспечивалось, прежде всего, отлаженной работой Среднеазиатской стальной магистрали, охватывающей почти весь этот обширный регион, и примыкающих к ней восточнокаспийских портов.

…22 июня 1941 года в управлении Среднеазиатской железной дороги (САЖД) в Ташкенте состоялось экстренное совещание начальников (НОДов) всех её 6-ти отделений. Было решено оперативно переналадить работу магистрали на военные нужды. С обеспечением также бесперебойных перевозок в регион предприятий и населения, эвакуируемых из фронтовых и прифронтовых регионов.

Такое решение было тем более значимым, поскольку простиралась эта стратегическая артерия, созданная русскими инженерами и, в основном, русскими строителями ещё в 1880-х – начале 1910-х гг., более чем на 4,5 тыс. км (с учётом стыковочных и промышленных узкоколеек) – от туркменского каспийского порта Красноводск (с 1993 г. – Туркменбаши), Аральского моря, от границ с Ираном и Афганистаном до предгорий Памира, Алатау, Тянь-Шаня, казахстанских степей и советско-китайской границы в Средней Азии.

Более того: в 1942-43 гг. планировалось состыковать САЖД с Ираном (Ашхабад – Мешхед) и с китайским Синьцзяном (дополнительная ветка из Киргизии к проектируемой линии из юго-восточного Казахстана: Турксиб-Урумчи). Однако растущие военные и тыловые нужды вынудили воздержаться от реализации в тот период от таких проектов (1). Словом, магистраль по праву называли «Среднеазиатским Транссибом».

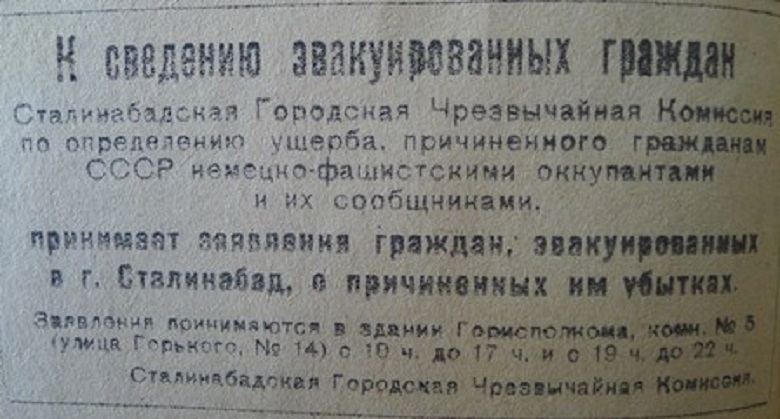

Душанбе в 1929-61 гг. – Сталинабад, Янги-Базар в 1940-56 гг. — Молотовабад

…Максимум с 15-минутными перерывами следовали поезда в Среднюю Азию и из этого региона в военные и первые послевоенные годы. И неудивительно, что по объёмам грузовых, пассажирских и почто-багажных перевозок (в целом) САЖД занимала второе место в СССР в 1941-47 гг. (после Транссиба). При этом до трети общего объёма поступающих в страну грузов по ленд-лизу и гуманитарных грузов – из США, Великобритании, её доминионов, Бельгийского Конго, Либерии, Афганистана, Ирана, Ирака, Йемена – перевозилось, опять же, по САЖД.

Агрессоры и их союзники неоднократно пытались совершать диверсии на этой магистрали, ввиду её стратегической роли в те годы. По имеющимся данным, на участках САЖД было обезврежено в 1941-44 гг. до 20 диверсионных групп разведок Германии и Турции, предотвращено свыше 30 попыток диверсий.

Значимость этих магистралей в военные годы обозначена, например, Инспекционной комиссией во главе с Лазарем Кагановичем, тогдашним наркомом путей сообщения, побывавшей в феврале-мае 1942 г. почти на всех тыловых железных дорогах. В своём докладе в Госкомитет Обороны СССР (июнь 1943 г.) комиссия отмечала, что наиболее эффективно эксплуатируются Уральская, Среднеазиатская дороги «и состыкованные с ними ТуркСиб и центральная транзитная магистраль Средней Азии через Казахстан: Ташкент – Арысь – Чимкент – Аральск – Кандагач – Актюбинск – Чкалов» (Чкалов с 1957 г. снова Оренбург). На этих артериях «минимальные сроки задержек погрузки / выгрузки, подачи, обслуживания вагонов, складского обслуживания. Ввиду очевидных факторов транспортной географии, следует подтянуть уровень работы других железных дорог в Казахстане».

Весьма важно и то, что для стабильной работы САЖД на этот полигон в 1941-43 гг. были передислоцированы свыше 25 тыс. вагонов и более 60-ти локомотивов, в основном из прифронтовой полосы.

Строительство железнодорожных линий и объектов транспортной инфраструктуры не прекращалось и в военное время. В тот период в советской Средней Азии было построено около 600 км новых железных дорог (узкой и традиционной колеи), обеспечивавших дополнительные связки с железными дорогами Казахстана и, через Казахстан, с РСФСР, а также с предприятиями в среднеазиатских республиках, в том числе с эвакуированными в этот регион. Прежде всего, это построенная в 1941-43 гг. линия Амударьинская – граница с Афганистаном (Термез в Узбекской ССР) – Сталинабад – Молотовабад протяжённостью примерно в 450 км, позволив по кратчайшему маршруту состыковать Таджикскую ССР с Узбекской и Туркменской ССР. В тыловых регионах Юга CCCР это была самая протяжённая магистраль, построенная в военные годы. В 1943-46 гг. в обоих направлениях по этой артерии было перевезено более 30 тыс. тонн грузов и около 19 тыс. чел., в том числе свыше 12 тыс. чел., возвращающихся из эвакуации в освобожденные от оккупантов регионы СССР.

В конце 1944 г. НКПС поручил подведомственным НИИ разработать проект Памирской железной дороги Молотовабад (вблизи Сталинабада) – Хорог (ГБАО Таджикской ССР – около 400 км) в основном по берегу реки Пяндж. В этом районе в то время стала увеличиваться добыча редкоземельных металлов и намечалось освоение там же ресурсов ураносодержащей руды, графита, сурьмы и ртути. Предварительный проект был подготовлен к весне 1946 года, окончательный – к осени 1947 года. Эта артерия требовалась также для укрепления административно-управленческих функций руководства Таджикской ССР в ГБАО. И в связи с обострением ситуации в близлежащем (с юга) к Памиру Джамму и Кашмире в ходе формирования пакистано-индийской границы в 1946-47 гг., что привело в первому военному конфликту там в 1947-48 гг., не погашенному и по сей день.

По уровню капиталоёмкости и технической сложности строительства (почти 90% трассы – высокогорные районы) эта артерия была почти на уровне небезызвестного «Заполярного Транссиба» (около 900 км), строившегося в 1948-53 годах. Поэтому создание железной дороги на Памир было запланировано на период вскоре после ввода в действие в 1955-57 гг. всего «Заполярного Транссиба». Но вскоре после 5 марта 1953 года все эти стратегически важные проекты приказали долго жить…

Примечание

(1) Проект Ашхабад – Мешхед (230 км) поныне не отменён. Проект ТуркСиб – Синьцзян (свыше 400 км) с учётом дополнительной линии из Киргизии к погранпункту ТуркСиба с КНР повторно планировался на середину 1950-х гг., но из-за ухудшения советско-китайских отношений с 1956 г. он не был реализован. Почти одновременно с распадом СССР введена в действие железная дорога между Казахстаном и КНР (Синьцзян): состыкованная с ТуркСибом Дружба (с 2007 г. Достык) – Алашанькоу. Железная дорога Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район) – Киргизия – Узбекистан строится с 2024 года, её ввод в действие запланирован на 2030 год.