Вот уже более трети века прошло со времени самой серьезной общественно-политической встряски новейшего времени в нашей стране — августовского путча 1991-го, а события те до сих пор вызывают споры. Один из вопросов, пока не получивших исчерпывающего ответа, — почему руководителям ГКЧП, среди которых был председатель КГБ, не помогли в осуществлении их планов силы системы госбезопасности? Об этом корреспондент «МК» поговорил с историком спецслужб, бывшим сотрудником органов.

Вроде бы такие весомые козыри имелись у путчистов: в их рядах министр обороны Язов, а кроме него среди верхушки Госкомитета по чрезвычайному положению — глава советских чекистов Владимир Крючков. Но тем не менее в итоге организаторы экстренных мер по спасению Советского Союза проиграли «в одну калитку». По каким же причинам не сработал на них аппарат «ведомства с Лубянки»? Ведь и в России, и за рубежом эту «контору глубокого бурения» считали чуть ли не всемогущей на территории СССР.

Путч в августе 1991 года, Москва — ожидание контратаки у Белого дома

Тут сразу вспоминается предыдущий переворот в кремлевских верхах — вполне успешный. Осенью 1964-го удалось отстранить от власти прежнего «хозяина» Никиту Хрущева. В этом важную роль сыграла поддержка организаторов такой акции армией, которую держал под надежным управлением министр Р. Малиновский, и органами госбезопасности, возглавляемыми В. Семичастным. Почему же 27 лет спустя получилось совсем по-другому?

* * *

— Сразу хочу подчеркнуть: степень могущества КГБ, влияние этой силовой структуры чуть ли не на все стороны общественной, экономической жизни Страны Советов очень сильно преувеличена в оценках многих наших и зарубежных исследователей, — начал свои пояснения ветеран органов госбезопасности, эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов. — Вы вспомнили события 1964-го. Но было ли это «переворотом» или решением об объективно назревшей смене партийного руководства? Решением, которому предшествовали предварительные встречи-беседы, — то, что на аппаратно-бюрократическом языке именуется «проработкой вопроса»… Так что, с моей точки зрения, значение КГБ и «товарища Семичастного лично» в той эпопее представляется чересчур раздутым позднейшими «исследователями».

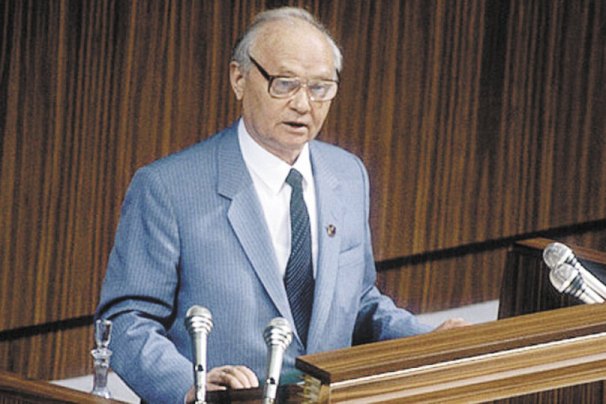

Владимир Крючков. Фото: Эстонский исторический музей

Зато не вызывает сомнений, что в событиях августа 1991-го тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков сыграл большую роль. Следует, кроме того, подчеркнуть: пять членов ГКЧП являлись также членами образованного еще 7 марта Совета безопасности СССР (из числа членов Совбеза в ГКЧП не вошли только В. В. Бакатин, А. А. Бессмертных и Е. М. Примаков). А на Совет безопасности возлагались, согласно Конституции СССР, «выработка рекомендаций по проведению в жизнь общесоюзной политики в области обороны страны, поддержанию ее надежной государственной, экономической и экологической безопасности, преодолению последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, обеспечению стабильности и правового порядка в обществе». Таким образом, костяк ГКЧП составляли высшие должностные лица Советского Союза, конституционно наделенные большими полномочиями.

— Наверняка многие посчитают, что все-таки система органов госбезопасности в этом ряду выделяется…

— Тотальный контроль буквально за каждым жителем страны, «все под колпаком у Лубянки» — это из области страшилок, которые активно поддерживали, даже культивировали наши «партнеры» с Запада, — подчеркнул Олег Хлобустов. — Следует также констатировать, что советские органы госбезопасности в 1950-е, 60-е, 70-е годы и КГБ конца 1980-х это, как говорится, две большие разницы. В период начавшейся при Горбачеве перестройки система была в значительной степени ослаблена. Новый лидер страны — будущий президент СССР, считал, что столь мощная, разветвленная силовая структура не понадобится при создании намеченной им новой модели государственно-политического устройства страны. В обновленном, перестроечном Советском Союзе — демократия, отмена прежних масштабных запретов, у нас в друзьях теперь весь западный мир. Зачем нужен при таком положении вещей прежний могучий Комитет ГБ?

— Но как же с информированностью верхов? Без постоянно поступающего потока надежных сведений о ситуации в стране можно и контроль над ней потерять, руль из рук выпустить…

— Действительно, КГБ на протяжении долгих лет был одним из главных поставщиков информации — зачастую упреждающей информации — на верхние этажи власти. Именно чекисты своей работой обеспечивали выявление малейших угроз настоящему и будущему страны. В прежние времена на подобные предупреждения о возникновении возможных проблем в Кремле, на Старой площади реагировали, принимали меры. А вот Горбачев оказался уверен, что такая реакция теперь ни к чему, он полагал: нынешняя власть всеми любима и потому ей ничто не угрожает. В том числе национализм с сепаратизмом. А они между тем поднимали головы в стране, но на это не реагировал выпускник юридического факультета МГУ, вставший годы спустя у руля огромного государства.

Именно пассивность высшего руководства страны при решении острых общественно-политических проблем, явно наметившейся тенденции к развалу Советского Союза в конечном счете и подтолкнула членов ГКЧП к тому, чтобы начать радикальные действия для защиты и восстановления той правовой системы, которая существовала раньше на одной шестой части суши.

— Уточним: Горбачев пребывал в счастливом неведении?

— Скажу так: соответствующая информация по линии органов госбезопасности к нему поступала, но практически все эти сведения он оставлял без внимания и без какой-либо реакции на них. То есть КГБ по-прежнему, несмотря на его ослабление, о котором я упомянул раньше, вполне успешно выполнял основные свои задачи. Но первое лицо плодами такой работы не хотело пользоваться.

Между тем, по словам одного из руководителей столичного управления КГБ, «в обществе, как бы в противовес провозглашенному лозунгу о правовом государстве, протекают процессы, не управляемые и не регулируемые законом, страна втягивается в атмосферу анархии и хаоса, отсутствия социальной справедливости, защищенности против насилия».

Тактика объединения всех сил, оппозиционных союзному центру, соответствовала плану игры по развалу коммунистического государства, изложенному еще в 1986 году в книге известного заокеанского политолога Збигнева Бжезинского. В мае 1990-го в Вашингтоне Совет национальной безопасности США утвердил план действий в отношении СССР, которым предусматривалась «поддержка всех внутренних оппозиционных сил». Иначе, как грубым и циничным вмешательством во внутренние дела Советского Союза во имя сокрушения своего геополитического конкурента, данное решение американского руководства назвать нельзя.

КГБ информировал Горбачева о всех попытках последовательной реализации этих стратегических и тактических установок американской администрации. Парадоксально, но Генеральный секретарь ЦК КПСС, прекрасно осведомленный Комитетом госбезопасности о происходившем, не видел или делал вид, что не видит, не понимает необходимости дать объективную оценку этим деструктивным, разрушительным антигосударственным тенденциям и процессам.

19 августа 1991 г. Пресс-конференция руководителей ГКЧП. Слева направо: Александр Тизяков, Василий Стародубцев, Борис Пуго, Геннадий Янаев, Олег Бакланов

— С учетом упомянутой вами позиции, занятой Горбачевым, логично предположить, что пользу от «ненужных» президенту-генсеку чекистов могла бы получить оппонирующая Михаилу Сергеевичу сторона — те, кто в итоге образовал ГКЧП. Тем более, в их числе оказался и руководитель этого силового ведомства. Как можно было бы оценить действия Владимира Крючкова до и во время путча?

— 17 июня 1991-го в подмосковной резиденции Ново-Огарево Горбачев и главы России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана пришли к соглашению по проекту договора об образовании Союза суверенных государств (ССГ). Договор этот с момента его подписания прекращал бы действие Конституции СССР, то есть де-факто и де-юре ликвидировал бы Советский Союз «как геополитическую реальность и субъект международных отношений». Первоначально, по замыслу Михаила Сергеевича, подписание Договора о ССГ планировалось на осень. Однако 29 июля Ельцин, обоснованно предполагая возможность сопротивления такому конституционному перевороту в стране, уговорил Горбачева и Назарбаева перенести подписание этого договора РСФСР, Казахстаном и Узбекистаном на 20 августа. Лишь позднее к ним должны были присоединиться другие союзные республики.

Горбачев всерьез опасался сопротивления планировавшемуся им политическому акту, шедшему вразрез с волей советских граждан, которая была продемонстрирована на недавнем референдуме, и потому не спешил его афишировать. Об этом свидетельствует тот факт, что проект Договора о Союзе суверенных государств был опубликован только 16 августа.

Между тем в тот же день, 17 июня, когда согласовывался на высшем уровне план создания ССГ, председатель Комитета госбезопасности Крючков на закрытом заседании Верховного Совета СССР докладывал народным депутатам о положении в стране.

«Реальность такова, что наше Отечество находится на грани катастрофы. То, что я буду говорить вам, мы пишем в наших документах президенту и не скрываем существа проблем, которые мы изучаем. Общество охвачено острым кризисом, угрожающим жизненно важным интересам народа, неотъемлемым правам всех граждан СССР, самим основам Советского государства. Если в самое ближайшее время не удастся остановить крайне опасные разрушительные процессы, то самые худшие опасения наши станут реальностью… Главная причина нынешней критической ситуации кроется в целенаправленных, последовательных действиях антигосударственных, сепаратистских и других экстремистских сил, развернувших непримиримую борьбу за власть в стране. Откровенно игнорируя общенациональные интересы, попирая Конституцию и законы Союза СССР, эти силы открыто взяли курс на захват власти…

Пока мы рассуждаем об общечеловеческих ценностях, демократических процессах, гуманизме, страну захлестнула волна кровавых межнациональных конфликтов. Миллионы наших сограждан подвергаются моральному и физическому террору… Резко усилились процессы дезинтеграции экономики, нарушены складывавшиеся десятилетиями хозяйственные связи, тяжелейший ущерб нанесли народному хозяйству забастовки… Все более угрожающие масштабы приобрела преступность, в том числе организованная… Конечно, причина нынешнего бедственного положения имеет прежде всего внутренний характер. Но нельзя не сказать и о том, что в этом направлении активно действуют и определенные внешние силы…

…Очень боюсь, что пройдет какое-то время, и историки, изучая сообщения не только Комитета госбезопасности, но и других наших ведомств, будут поражаться тому, что мы многим вещам, очень серьезным, не придавали должного значения. Я думаю, что над этим есть смысл подумать всем нам. Нет такого принципиального вопроса, по которому мы не представляли бы объективную, острую, упреждающую, часто нелицеприятную информацию руководству страны и не вносили бы совершенно конкретное предложение. Однако, разумеется, нужна адекватная реакция. Но не всегда такая адекватная политическая реакция на происходящее в стране следовала со стороны как М. С. Горбачева, так и Б. Н. Ельцина».

— Крючков этим своим выступлением дал вполне внятное объяснение, почему двумя месяцами позже он оказался в ряду самых активных участников ГКЧП…

— Безусловно, председателю КГБ принадлежит одна из главных ролей в организации Государственного комитета по чрезвычайному положению. Владимир Александрович, благодаря занимаемой должности, больше других отвечал за конституционный порядок в стране и ее безопасность. Получая обширную информацию от своих сотрудников со всех уголков Союза, он в то время уже прекрасно понимал, какие перспективы ждут страну: выступления националистически настроенных группировок в республиках и автономиях, появление там вооруженных формирований, активизация «пятой колонны», рост преступности в самых различных областях жизни и притом исчезновение единой правоохранительной системы (что уже фактически произошло на территориях союзных республик)…

Собственных вариантов, как противостоять всему этому, у него, наверное, все-таки не было. Но основательная партийная закваска — вера в могущество коллектива единомышленников — укрепила Крючкова в мысли, что вместе с коллегами, представителями высшего руководства СССР, можно реально найти выход из ситуации, чреватой опасными последствиями для самого существования Советского Союза.

Здесь следует подчеркнуть важное обстоятельство. Как отмечал руководивший следствием по делу ГКЧП Валентин Степанков, реальный разговор об образовании Государственного комитета по чрезвычайному положению состоялся только 17 августа.

Надо признать, когда два дня спустя настала пора реализации этого замысла, действовали главные путчисты весьма прямолинейно, воспользовавшись существующим на тот момент законом и объявив в СССР чрезвычайное положение. Впрочем, после того как они дружно сказали «А», среди членов ГКЧП дальше наступил разброд. Если говорить точнее, большинство из них вовсе не отметилось какими-то понятными, логичными, эффективными выступлениями и предложениями…

— Тут бы Крючкову и взять инициативу в свои руки. Как-никак профиль его деятельности поспособствовал бы достижению результатов.

— Судя по всему, там получилась до некоторой степени даже анекдотическая ситуация. Члены ГКЧП стали оглядываться друг на друга, ожидая, что вот сейчас кто-то из коллег по созданному органу «аварийного» управления страной действительно начнет решительно «рулить» хотя бы отдельными отраслями и направлениями. При этом во многих ситуациях право решающего голоса по умолчанию хотели предоставить именно Крючкову. Но он был к подобному раскладу совсем не готов. Собственного же административного ресурса у Владимира Александровича оказалось недостаточно — как показало развитие тех августовских событий, абсолютное большинство сотрудников госбезопасности не захотело последовать за своим председателем и встать на сторону путчистов.

— Все организаторы ГКЧП — опытные партийные функционеры. Почему же им не удалось найти способы привлечь на свою сторону многомиллионную армию коммунистов?

— Направляющая и руководящая роль КПСС к тому времени уже оказалась фактически пустым звуком. Как результат — в условиях системного кризиса, который развивался в стране, компартия «потеряла берега». Не была сформулирована четкая позиция по актуальнейшим вопросам тех дней, отсюда и явная утрата политической, социальной активности. Так что «армия коммунистов» фактически воткнула штыки в землю.

Александр Добровольский