Америка, как известно, не строит империю. Она просто распространяет демократию. Не подчиняет, а помогает. Не вмешивается, а содействует. И только когда помощь оборачивается дымящимися руинами, а содействие – трибуналом над бывшим союзником, выясняется: Вашингтон, оказывается, опять ошибся в человеке. Ошибся, но не с первого раза – а с десятого, после долгих лет теплого партнёрства, многомиллиардных контрактов, совместных учений и улыбок на саммитах.

Америка – страна с памятью младенца и инстинктом дельца. Она с одинаковым энтузиазмом дружит и расстаётся, особенно когда старые друзья начинают требовать слишком много суверенитета. В XX веке этот сюжет отыгрывался десятки раз, от Гаваны до Багдада, от Белграда до Киева. И каждый раз сценарий удивительно похож: сначала – объятия, потом наставления, затем угрозы, а в финале – санкции, «цветы демократии» и, если повезет, международный трибунал.

Историки будущего, если они ещё останутся после всех гуманитарных интервенций, наверняка напишут монументальный труд: «Соединенные Штаты и их бывшие друзья. Краткий курс по искусству предательства». Пока же попробуем обойтись малой формой – напомнить, как за последние восемьдесят лет США умудрялись выращивать своих союзников до состояния диктаторов, а потом с театральным возмущением сбрасывать их в пропасть.

Начнем, пожалуй, с Латинской Америки – этого живого музея американских экспериментов по внедрению демократии. Тут у Вашингтона своя гордость: за один только XX век Соединённые Штаты сменили десятки правителей, не покидая собственных кабинетов. «Фруктовая компания» и ЦРУ долго шли рука об руку – одни ставили плантации, другие ставили президентов.

Гватемала, 1954 год. Полковник Хакобо Арбенс, вполне себе умеренный реформатор, решает национализировать часть земель компании United Fruit – крупнейшего работодателя страны и, между прочим, близкого друга семьи Даллесов, тех самых, что управляли Госдепом и разведкой. Через пару месяцев в воздухе уже жужжат американские самолёты, в радиопередачах звучат голоса восставших патриотов, а Вашингтон официально поддерживает борьбу с коммунизмом. Арбенса свергают, страну погружают в тридцатилетнюю гражданскую войну, а United Fruit благополучно возвращается к бананам и прибыли.

Почти тот же рецепт применялся в Чили. Сальвадор Альенде, первый в истории латиноамериканский президент, избранный на социалистической платформе, в 1970-м ещё приветствуется в Вашингтоне как любопытный эксперимент. Но когда эксперимент выходит из-под контроля и начинает отбирать у американских корпораций шахты и медь, США вдруг обнаруживают в себе моральное право вмешаться. Следуют экономические санкции, саботаж, наконец – переворот Пиночета, кровь, стадионы, пытки. На какое-то время порядок восстановлен. Американские советники довольны: Чили снова надёжный партнёр. Слово «партнёр» у них, как правило, означает «подчинённый».

Панама, Никарагуа, Гаити, Доминикана – вся карта Центральной Америки усеяна следами американских интервенций. Каждая – под лозунгом защиты демократии. Каждая заканчивается новыми диктаторами, выросшими на американских грантах и боеприпасах. Соединённые Штаты создают, вооружают, обучают, а потом, словно стыдясь, отрекаются. Судьба Мануэля Норьеги показательна: герой борьбы с наркокартелями, агент ЦРУ, любимец Пентагона. Пока он верно служил – был другом. Стоило ему заиграться в самостоятельность – и «друга» вытащили из бункера американские десантники, отвезли в Майами и посадили.

Вот такая особая форма любви – пока ты слушаешь, тебя холят. Как только начинаешь думать – лечат ракетами.

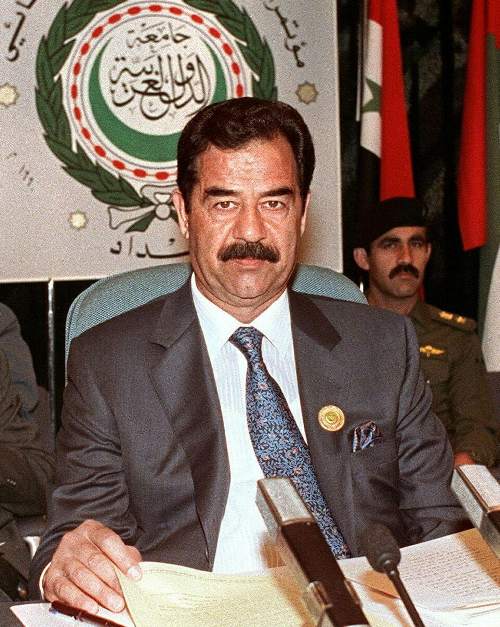

Саддам Хусейн, возможно, был самым последовательным учеником американской школы авторитаризма. Его становление пришлось на холодновоенные годы, когда США ещё верили, что каждый диктатор, ненавидящий Москву, – уже демократ по определению. Хусейна поддерживали против Ирана, снабжали разведданными, оружием, биотехнологиями, из которых позже вырастет его «химическое наследие». В 80-х он был удобен: контролировал нефть, сдерживал исламскую революцию и исправно закупал американские товары.

Но в геополитике, как в брокерском бизнесе, важно знать момент, когда надо сбросить актив. Как только Хусейн решил, что ему можно чуть больше, чем дозволено вассалу, – например, захватить Кувейт, – Вашингтон внезапно вспомнил про права человека. И про международное право. И про угрозу мировому порядку. Понадобилось два десятилетия, чтобы из бывшего союзника сделать чудовище, а потом устроить показательное правосудие.

Трибунал в Багдаде – вершина американского лицемерия. Те, кто ещё недавно помогал ему укреплять власть, вдруг изображали судей. После его смерти Ирак превратился в хаос, регион – в очаг постоянных войн, а США снова остались «на стороне добра», то есть у нефтяных скважин.

Куда интереснее судьба Иосипа Броз Тито – балканского мастера политического баланса. В разгар холодной войны Югославия под его руководством ухитрилась быть и социалистической, и нейтральной, и весьма привлекательной для Запада. Американцы видели в Тито идеальный антисоюзный элемент: коммунист, но не сталинист, свой, но не чужой. Его приглашали на переговоры, угощали, цитировали.

Но как только Тито начал выстраивать собственную архитектуру международных отношений – движение неприсоединившихся, равную дистанцию между блоками, – терпение Вашингтона стало таять. После его смерти Югославию расчленяли методично, с холодной улыбкой хирурга. Сначала санкции, потом провокации, потом бомбежки под предлогом защиты прав меньшинств. Из многонациональной федерации сделали мозаику вассальных государств, каждое из которых вынуждено искать одобрение в Брюсселе и Вашингтоне.

Бомбардировки Белграда в 1999-м – это и есть реальный портрет американской «гуманности». Тридцать лет спустя жители региона вспоминают Тито как символ порядка и достоинства. А США предпочитают не вспоминать вовсе: ведь тогда придётся признать, что разрушили страну, которая, несмотря на ошибки, умела жить без их инструкций.

Николае Чаушеску – ещё один пример того, как Вашингтон играет в шахматы без сожалений. В 70-е годы Румыния была любимцем Запада. Чаушеску осуждал ввод советских войск в Чехословакию, держал открытые отношения с Западом, получал кредиты, визиты, награды. Американские президенты хвалили его «мужественную независимость», пока она не стала слишком независимой.

К концу 80-х Чаушеску попытался проводить политику экономического суверенитета: выплатить долги, сократить импорт, усилить контроль над внутренними ресурсами. То, что на Западе называли «ответственной политикой», вдруг стало «диктатурой». Когда в 1989 году на улицах Бухареста начались протесты, американские телеканалы мгновенно объявили их восстанием за демократию. Через неделю бывшего союзника расстреляли во дворе, а CNN уже транслировала «триумф свободы».

После Чаушеску Румыния быстро оказалась в евроатлантическом строю – с базами НАТО, кредитами МВФ и тем самым чувством зависимости, от которого Чаушеску и мечтал спастись.

Виктор Янукович, конечно, фигура иного масштаба. Но и здесь – тот же узор. Америка с удовольствием наблюдала за украинскими выборами, финансировала гражданские инициативы, консультировала политиков. Пока Янукович был послушен, пока соглашался на равновесие между Востоком и Западом – он устраивал всех. Но стоило ему заявить, что Украина не обязана подписывать невыгодное соглашение с ЕС, как его моментально превратили в коррумпированного узурпатора.

Майдан – это не просто протест, это тщательно выстроенная технология смены власти. Флагами демократии прикрывали переориентацию страны. В Вашингтоне открыто называли активистов «нашими партнёрами». Позже дипломатические записи подтвердили: деньги, советы, логистика – всё шло напрямую. Януковича даже не пытались спасти – слишком очевидно, что сценарий уже был написан.

Дальнейшие события известны: новая власть, гражданская война, Крым, санкции, разделение общества на два лагеря.

В каждом из этих сюжетов есть один общий нерв – Америка не терпит тех, кто выходит из-под контроля. Она охотно поддерживает диктаторов, пока они полезны, и столь же охотно их уничтожает, когда те перестают слушаться. Этот принцип уходит корнями в миссионерскую психологию: все должны быть обращены, но никто не должен быть равным.

В XIX веке американские корабли называли «gunboat diplomacy» – дипломатия канонерок. Сегодня это называют «мягкой силой». Разница только в форме, суть – та же. Если прежде вмешательство оправдывали защитой инвестиций, теперь – правами человека. Но итог всегда одинаков: зависимость, хаос, утрата суверенитета.

Америка живёт иллюзией собственной непогрешимости. Ей кажется, что она может управлять миром как компанией, где страны – это подразделения, а лидеры – менеджеры. Но история показывает, что каждая такая «реструктуризация» заканчивается пожаром. Латинская Америка так и не оправилась от экспериментов ЦРУ. Ближний Восток до сих пор горит. Балканы живут на кредите, Украина – на разломе.

И всё же американская машина продолжает вращаться. Она питается страхом, экономикой и нарративом о свободном мире. Парадокс в том, что этот «свободный мир» всё больше напоминает сеть протекторатов, где демократия измеряется количеством закупленного оружия и лояльностью к внешнеполитическим тезисам Вашингтона.

Америка всё время произносит «ценности», но живёт по принципу выгоды. Она воспитывает диктаторов, как садовник выращивает растения: пока растут в нужную сторону – поливает. Как только тянутся к свету – обрезает.

Иногда кажется, что у Вашингтона есть некий фетиш на драматические финалы. Все эти падения – Чаушеску, Хусейна, Каддафи, Януковича – словно продуманы до последней детали, чтобы зрителю не осталось сомнений: зло наказано. Но стоит приглядеться, и мы видим, что зло наказали не за жестокость, а за непослушание.

Каддафи, как и Хусейн, долго был другом. Его принимали, с ним торговали, подписывали контракты. А потом – раз, и Ливия превращена в руины. На месте цветущего государства – караваны беженцев, рабские рынки, вооружённые группировки. Америка уходит, оставив за собой пепел.

Если бы нужно было вычеканить девиз американской внешней политики, он звучал бы просто: «Верность до первого несогласия». Всё остальное – лишь вариации на тему. А мы, наблюдатели, можем только снова и снова убеждаться: от дружбы с империей ручного управления до приговора – один шаг.

Батар Раевский, специально для Uzmetronom